- Home

- Aktuelle Bekanntmachungen

- Ostfriesische Bibliothek

- Bücherverkauf/Filmeverkauf

- Fehnmuseum Eiland

- Service der Geschichtswerkstatt (Untermenüs)

- Ortsteile

- Uns lüttje Utstellungen // hinunterscrollen

- Zusammenarbeit mit Freunden (Untermenüs)

- Upstaltsboomgesellschaft

- Schriftsteller, Dichter - Künstler (Untermenüs)

- Chöre, Bands, und Interpreten

- Geschichtliche Beiträge / Geschichtswerkstatt

- Heimatbeilagen Nr 1 - 5

- Newsletter / Sammlung

- Unsere Landschaften (Untermenüs)

- Literatur / Vorträge / div. (Untermenüs)

- Zeitzeugen / Ortsgeschichte / Videos (Untermenüs)

- Bildschirminformationen im Museum

- Anwohner und Hausforschung

- Ehrenamt

- Unsere Kirchen in Grossefehn

- Unsere Muehlen in Grossefehn

- Bildergalerie 7 Untermenüs 4/3

- Presseartikel

- Kontakt

- Archiv der Homepage (Untermenüs)

- Dorfchroniken

- .

- Veranstaltungskalender 2025

- QR Code

Dienstbuch Gesindeordnung für Ostfriesland / Harlinger Land / Großefehn Überreicht von Jochen Wagner

Gesinde in Ostfriesland/Großefehn (Teil 1)

Kein Zuckerschlecken für das Dienstpersonal in Haus und Hof

Obrigkeit bekommt fast immer Recht – Einträge in Dienstbücher oft eine schwere Zukunfts-Bürde für junges Gesinde

(Das Büchlein ist nach Teil 2 des Kapitels abgebildet)

Von Jochen Wagner

Großefehn/Aurich. Der Umschlag des Büchleins ist in Ostfriesland meist blau, enthält normal zwei Dutzend Seiten DIN A5 gefaltet. Die erste Seite mit der Überschrift „Gesinde-Dienstbuch“ gibt in kurzer Form darüber Auskunft, für welchen noch oft jungen Menschen es von der Polizei ausgefüllt wurde.

Das „vorgedruckte Signalement“ hat zudem eine Registriernummer (332), zeigt das Dienstsiegel des Auricher Landrats mit Datum 7. Juni 1904 und enthält eine Menge anderer handschriftlicher Eintragungen.

Ausgestellt wurde es für den damals erst 14 Jahre alten blauäugigen, dunkelblonden Jungen „Jasper van Loh“ aus Ostgroßefehn „mit dem Bemerken, dass der Vater seine Genehmigung zur Eingehung von Dienstverhältnissen seitens des J.v.Loh bis zu erreichter Volljährigkeit derselben sich vorbehalten hat.“

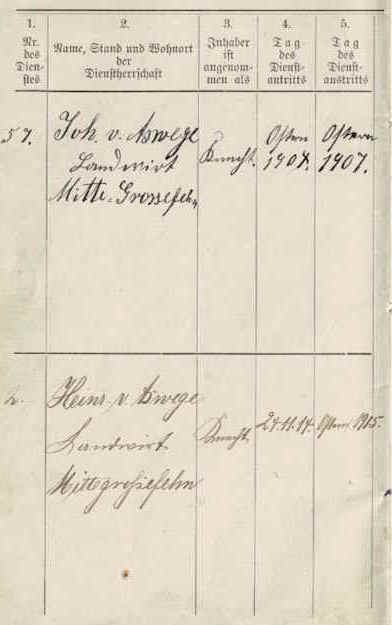

Die Seite 2 gibt Auskunft darüber, dass Jasper van Loh seinen Dienst an Ostern 1904 bei Landwirt Johann von Aswege als Knecht in „Mitte Großefehn“ angetreten hat. Er ist dort bis Ostern 1907 geblieben und hat sich dem Arbeitgeber zufolge in dieser Zeit gut geführt. Der nachfolgende Eintrag stammt von Landwirt Heinrich von Aswege, der den Knecht am 24.11.1914 bis Ostern 1915 in Dienst genommen hatte und ihm bescheinigte „Fleiß und Leistungen sehr gut.“

Der letzte Eintrag im Gesinde-Dienstbuch stammt von Ostern 1915 von der Schlachterei und Weingroßhandlung Jacob und Wilhelm Wolff in Ostgroßefehn. Eine Tätigkeit von kurzer Dauer. Als Grund wurde im Herbst „Wegen Militärtätigkeit ausgetreten“ angegeben. Ein Vorgesetzter bescheinigt dem inzwischen zum jungen Mann gereiften (Knecht) Helfer „Hat sich in dieser Zeit durch Fleiß sehr gut betragen. Somit kann ich denselben nur empfehlen.“

Über das weitere Schicksal des jungen Fehntjer ist militärisch und zivil noch nichts Genaues bekannt. Auch in den Listen der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege gibt es noch keine genauen Einträge. Einige Anfragen bei Ämtern und Suchorganisationen sind noch nicht konkret beantwortet.

Alle Eintragungen im Gesindebuch erfolgten in kleiner Sütterlin-Schrift. Bei der Entzifferung dieser seltenen Arbeits-Urkunde half in dankenswerter Weise, Kerstin Buss, Vorsitzende vom Verein Fehnmuseum Eiland.

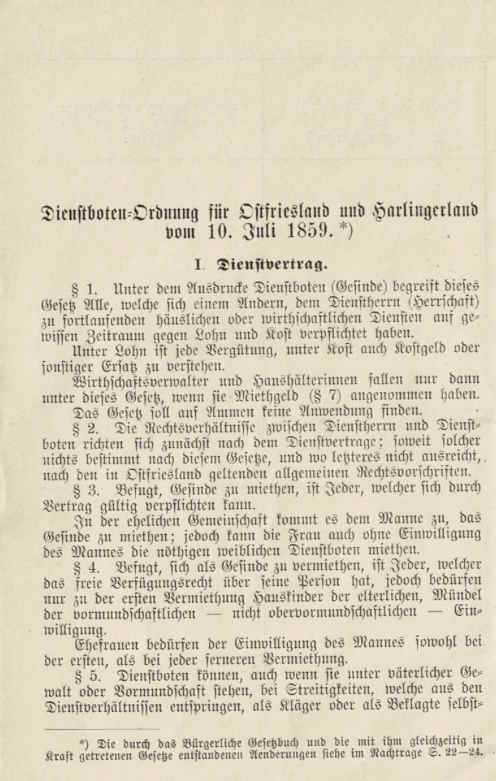

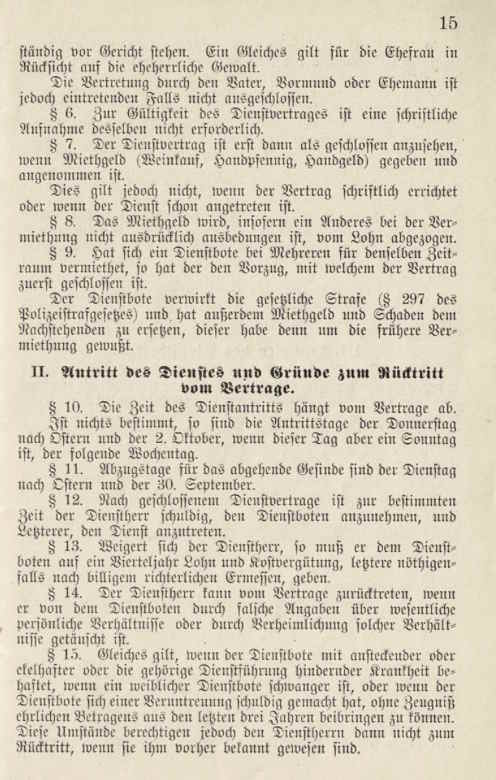

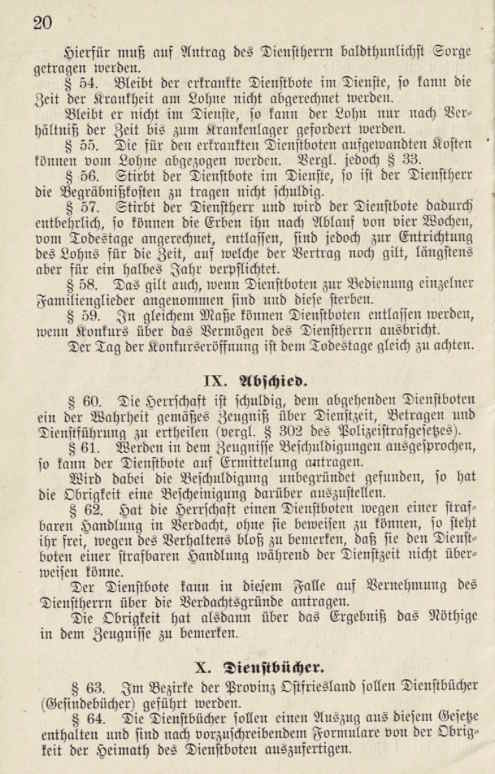

Aber das kleine, gut erhaltene, seltene ostfriesische Gesindedienstbuch aus Großefehn hat nicht nur handschriftliche berufsbezogene Einträge. Von Seite 14 bis 24 zeigt die „Dienstboten-Verordnung für Ostfriesland und Harlingerland vom 10. Juli 1859“ die wesentlichen Rechte und Pflichten von Herrschaft und Bediensteten auf. Keine einfache Kost für das Gesinde im Konfliktfall – denn die Polizei war für lange Zeit meist nur für die Herrschaft ein Freund und Helfer. (mehr dazu im 2. Teil)

Landarbeit, Herrschaft und Gesinde. Ein schwieriges Miteinander am Existenzrand. Repro: Jochen Wagner

Das Verzeichnis von Heft 9 zu Herrschaft und Renitenz zeigt die Problem-Felder der einfachen Arbeiterschaft auf. Repro: Jochen Wagner

Gesinde in Ostfriesland/Großefehn (Teil 2)

Kein Zuckerschlecken für das Dienstpersonal in Haus und Hof

Obrigkeit bekommt fast immer Recht – Einträge in Dienstbücher oft eine schwere Zukunfts-Bürde für junges Gesinde

Von Jochen Wagner

Ostfriesland. Unter dem Titel „Herrschaft und Renitenz – Herrenbauern, Gesinde und die Dienstbotenverordnung von 1859“ berichtet das Landarbeitermuseum Suurhusen in Heft 9 auf 44 informativen Seiten über das Verhältnis der damaligen Bauern zu den Knechten und Mägden in Ostfriesland. Ein wichtiges Regelwerk dazu war die Dienstbotenordnung für Ostfriesland und Harlingerland von 1859. Sie hatte rund 60 Jahre lang Bestand.

Unterm Strich ein Regelwerk zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung ein schlimmes Gängelungsinstrument fast immer zum alleinigen Nutzen der Arbeitgeber, deren in 67 Paragraphen verpackte Vorteile praktisch von der Obrigkeit auch noch einseitig flankiert wurden.

Hinzu kommen weitere rechtliche Bestimmungen aus dem Nachtrag auf der Grundlage des um 1900 geschaffenen Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine schwere Bürde für das damalige oft wenig geschulte Gesinde (siehe Paragraphen Gesinde-Dienstbuch).

Schon ein flüchtiger Blick in ein Gesinde-Dienstbuch macht deutlich, dass die Arbeitsaufnahme für damals als „Osterjungen und Ostermädchen“ (Vertragsbeginn war Ostern) bezeichnete Berufsanfänger kein Zuckerschlecken war.

Lange Arbeitszeiten, zu schwere Arbeiten, wenig Lohn, einseitige Verpflegung, miese Unterkünfte, Prügel obwohl verboten, Ausbeutung aller Art (auch sexuelle) und Vertreibung vom Hof - etwa bei Schwangerschaft, Krankheit oder Auflehnung - sind nur ein Teil der umfangreichen Leidensliste.

Und wer sich heimlich vom Acker machte, wurde von der Polizei verfolgt und gegen seinen Willen mit Gewalt auf den Hof zurückgebracht, selbst bei kleineren Verstößen inhaftiert oder mit Geldstrafen belegt. Zudem mussten Knechte und Mägde mit nachteiligen Bewertungen im Gesinde-Dienstbuch rechnen, die nachfolgende Beschäftigungen verhindern bzw. erschweren konnten.

Bei Arbeitsantritt zu Ostern stellten die Mägde und Knechte schnell fest, dass ihnen die Arbeit zu schwer war oder sie mit der Herrschaft nicht klarkamen. Oft suchten sie in der Flucht ihr Heil. Meist vergeblich. Vertragsverletzungen des Dienstherrn oder Nichteinhaltungen von Zusagen zu Arbeitsverrichtungen waren meistens kein Kündigungsgrund für das Gesinde.

Nach der Auswertung mehrerer Quellen durch das Landarbeitermuseum Suurhusen (Seite 30), wurden in den ersten drei Monaten sowie von September bis Dezember 1888 insgesamt 8 Rückholbefehle gezählt. Im April 14, Mai 21, Juni 12 und im Juli wurden 13 gemeldet. Wer z.B. 1910 einem Rückholbefehl nicht folgte musste mit einer Geldstrafe von 100 Mark (halber Jahreslohn) oder 14 Tagen Haft rechnen. Die Haftzeit musste oft über die Vertragszeit hinaus nachgearbeitet werden.

Zeittafel: Im Jahre 1744 wurde Ostfriesland zunächst preußische Provinz. 1806 dann Department des Königreichs Holland, 1810 ging es an Frankreich, im Wiener Kongress wurde es 1815 Hannover zugesprochen, um 1866 wieder an Preußen zu fallen und schließlich 1946 in das Land Niedersachsen einzugehen.

Einwohnerentwicklung: Anno 1846 lebten etwa 142.000 Einwohner in Ostfriesland. 1905 waren es bereits 251.666 Menschen, etwa 30 Prozent mehr als zu Beginn der preußischen Regierungszeit. Stand 31. Dezember 2023 wurden in Ostfriesland 475.587 Menschen gezählt.

Und wer sich heimlich vom Acker machte, wurde von der Polizei verfolgt und gegen seinen Willen mit Gewalt auf den Hof zurückgebracht, selbst bei kleineren Verstößen inhaftiert oder mit Geldstrafen belegt. Zudem mussten Knechte und Mägde mit nachteiligen Bewertungen im Gesinde-Dienstbuch rechnen, die nachfolgende Beschäftigungen verhindern bzw. erschweren konnten.

Bei Arbeitsantritt zu Ostern stellten die Mägde und Knechte schnell fest, dass ihnen die Arbeit zu schwer war oder sie mit der Herrschaft nicht klarkamen. Oft suchten sie in der Flucht ihr Heil. Meist vergeblich. Vertragsverletzungen des Dienstherrn oder Nichteinhaltungen von Zusagen zu Arbeitsverrichtungen waren meistens kein Kündigungsgrund für das Gesinde.

Entwicklung Dienstboten: Ende des 19. Jahrhunderts stieg die Zahl der Dienstboten und Dienstbotinnen aufgrund des wachsenden Bildungs- und Wirtschaftsbürgertums stark an. 1895 gab es im Deutschen Reich 1.339.300 Dienstbotinnen und Dienstboten, den aller größten Teil machten Frauen aus. Um 1900 war ein Fünftel aller Frauen im deutschen Kaiserreich als Dienstmädchen angestellt. Von den 1,3 Millionen Dienstboten waren etwa 96 Prozent ledige junge Frauen; sie stellten damit die größte weibliche Berufsgruppe.

Landesgeschichte und historische Regionalentwicklung im Überblick

Wirtschaftsentwicklung:

In der Mitte des 19. Jahrhunderts galten Stadt und Land in Niedersachsen als mit Handwerkern überbesetzt. … Zugleich aber verschlechterte sich die allgemeine wirtschaftliche Lage. Für Garnspinnerei und Weberei wurden die englischen Fabriken zu einer Konkurrenz, die hiesige Preise rasch unterbieten konnte. Zudem verloren die Niederlande ihre Funktion als Wirtschaftsmotor im Westen.

Die Zahl der saisonal arbeitenden Hollandgänger, wohl 30.000 um die Jahrhundertwende, ging bis 1860 auf weniger als 5.000 zurück.

Auch die weiterhin intensiv betriebene Moorkolonisation in Ostfriesland und in Oldenburg konnte nur kleinen Bevölkerungsgruppen eine Zukunft bringen, zumal die Arbeitsbedingungen hart und die Chancen auf eine Überwindung der Armut in den Moorkolonien und Fehngebieten gering blieben.

Auswanderung in die USA: 1854 wanderten mehr als 400.000 Menschen in die USA ein. Neben dem von Hungerkrisen geplagten Irland kam aus Deutschland eine etwa gleichstarke Auswanderergruppe, gemeinsam stellten Iren und Deutsche fast zwei Drittel der USA-Einwanderer zwischen 1851 bis 1860. Nur unterbrochen vom amerikanischen Bürgerkrieg 1861-1865 kamen sodann bis zum Ende der neunziger Jahre die meisten Einwanderer aus Deutschland.

Etwa 300 000 gingen fort:

Es könnten allein aus Niedersachsen, exakt lässt sich die Zahl nicht bestimmen, bis zu 300.000 Menschen ausgewandert sein. Auswanderung war bis auf geringe Ausnahmen ein Unterschichtenphänomen. Städtische Bürger und erbende Bauern blieben, höhere soziale Kreise ohnehin. Meist gingen ganze Gruppen aus einer Siedlung, im Allgemeinen weitaus mehr Männer als Frauen, bisweilen ganze Familien.

Hochseeschiffe von Bremerhaven:

Bis zum Bau der Eisenbahn reisten viele Menschen auf der Weser nach Bremen. Dort spezialisierte man sich rasch auf das lukrative Auswanderergeschäft. Die Gründung der Stadt Bremerhaven nach 1827 bei Geestemünde geht nicht nur auf die im Vergleich zu Bremen bessere Erreichbarkeit durch die vergrößerten Hochseeschiffe zurück, sondern auch auf die Massenauswanderung.

Argwohn und Ohnmacht der Obrigkeit:

Die Obrigkeiten in den niedersächsischen Staaten betrachteten die Auswanderung zwiespältig. Gern entledigten sie sich auf diesem Wege unbeliebter Personen, doch fürchteten sie einen zu großen Verlust von Menschen. Allmählich setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass der drohenden Massenarmut nur mit Auswanderung zu begegnen war. Die Auswanderungserlaubnis wurde erleichtert, bei Männern aber darauf geachtet, dass sie ihren Pflichten zum Militärdienst nachgekommen waren.

Quelle: Carl-Hans Hauptmeyer

(wird fortgesetzt).